デュピクセントがもたらす臨床的ベネフィット

~Type2炎症から考える~

喘息の管理目標と、実臨床における症状コントロールの現状

松元(司会):我が国においては、高用量の吸入ステロイド(ICS)+長時間作用型β2刺激薬(LABA)に加えて追加のコントローラーを必要とするような重症例が全喘息患者の7~10%を占めています1)。また、我が国の重症例は欧米と異なり肥満の有病率は低い一方で、Type2炎症に基づく喘息が80%以上を占めることが特徴です。本日はこれらの重症喘息に対する治療を中心に議論させて頂きます。はじめに、大成先生から我が国のガイドラインに示された喘息の管理目標と治療の現状について解説頂きます。

大成:日本アレルギー学会の喘息予防・管理ガイドライン2018において、喘息の管理目標は 1)現在の症状のコントロール、2)将来のリスクの回避であるとされ、症状コントロールにおいては気道炎症を制御し、正常な呼吸機能を保つことが目標とされています。また、将来のリスクについては、喘息死や治療薬の副作用発現を回避することに加えて、呼吸機能の経年低下を抑制することが重要とされています2)(図1)。一方、実臨床においては目標通りのコントロールが達成できていない患者が多く残されているのが実状です。長期管理薬1剤以上を処方されている成人喘息患者1,248例を対象として、治療ステップ別にコントロール状態を調査した国内の研究では、治療強度が低いステップ1~2の患者においてもコントロール良好の割合は44.4~47.8%と低いことが示されています3)。さらに、治療ステップ3の患者では39.3%、治療ステップ4の患者では25.0%と低率です。この調査では、過去1年以内に予定外受診・救急受診・入院を経験した患者の割合は治療ステップ3で26.6%、治療ステップ4で40.2%でした。また、治療ステップにかかわらずコントロール不良な患者では労働の損失や日常活動の制約を受ける割合が増大することも明らかになっています。

松元:正常な呼吸機能を保つため、どのように治療内容を向上させるべきでしょうか。

大成:ステップ3もしくは4において中~高用量のICS及びLABAが使用されている患者は多いですが、これに加えて積極的に長時間作用型抗コリン薬(LAMA)を追加することが現実的な対応策であると思います。増悪・発作の抑制のために経口ステロイド(OCS)への依存度を高める前に、まずはしっかりと気管支拡張薬を使用し、それでも改善できない場合には生物学的製剤の導入も検討すべきであると思います。

大西:私も先生のおっしゃるように、まずはICS+LABAにLAMAを追加して気管支を十分に拡張しておくことが正常な呼吸機能の維持に重要であると思います。気管支粘膜の生検を行った研究では、喘息患者にメサコリンを反復吸入させると気道炎症は起こらないものの基底膜肥厚が誘導されること、また、事前に短時間作用型β2刺激薬(SABA)で気管支を拡張すると基底膜のリモデリングを抑制できることが示唆されています4)。すなわち、呼吸機能の経年低下を抑制する観点からも気管支を拡張することが有用と考えられます。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_01--4-.png/jcr:content/fig_01%20(4).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_01--4-.png/jcr:content/fig_01%20(4).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_01--4-.png/jcr:content/fig_01%20(4).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_01--4-.png/jcr:content/fig_01%20(4).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_01--4-.png/jcr:content/fig_01%20(4).png 900w)

症状コントロールの評価においては呼吸機能検査の実施が重要

大成:症状コントロールに関しては、もう一つ問題点があります。それは患者と医師の間でコントロール状態の評価に乖離があることです。喘息患者1,697例を対象にACQ-5質問票を用いて評価したコントロール状態と、その結果を見ずに主治医が問診と身体検査によって評価したコントロール状態を比較した研究では、患者評価でのコントロール良好の割合は52.2%であったのに対し、医師評価でのコントロール良好の割合は79.6%と大きく異なっていました5)。特に、患者評価でのコントロール不良群では医師評価との一致率が低く34.4%という結果であり、評価不一致の因子としてはACQ-5≧0.75(コントロール不十分・不良)と呼吸機能検査未実施が示唆されました(図2)。日常診療では症状の問診に加えて、検査に基づく客観的指標からもコントロール状態を評価することが重要であると考えられます。現在はコロナ禍によって呼吸機能検査が実施しにくくなっていますが、そのような状況下ではピークフローメーターもある程度参考になると思います。

藤井:症状を適切に評価するには、問診時に咳や痰、息切れ、SABA使用などについて確認することに加えて、症状による日常生活への影響についても聴取することが重要です。また、来院時毎にACTやACQを使用することも患者の症状変化を把握する上で有用です。咳や息切れなどの症状が残存している患者では、やはり定期的な呼吸機能検査が重要であり、実施が困難なクリニック等では病院と連携して頂きたいと思います。

松元:ピークフローメーターを継続して日記に記載してくださっている方はコロナ禍にあっても評価の手がかりとなり医師としては助かっておりますが、症状が残存している症例や不安定な症例に対しては呼吸機能検査を積極的に実施したいですね。

大成:息切れや息苦しさといった症状は患者さん自身あまり意識されていないことも多いですが、無意識下で呼吸困難感を感じて、生活制限をかけられているケースもしばしば見受けられます。呼吸機能の改善は、息切れや息苦しさの症状を取り除くことにつながるという点で非常に重要だと思います。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_02--3-.png/jcr:content/fig_02%20(3).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_02--3-.png/jcr:content/fig_02%20(3).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_02--3-.png/jcr:content/fig_02%20(3).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_02--3-.png/jcr:content/fig_02%20(3).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_02--3-.png/jcr:content/fig_02%20(3).png 900w)

喘息におけるType2炎症の機序とIL-4/IL-13の重要性

松元:呼吸機能の改善とその維持を目指した治療を選択するうえでは、Type2炎症への理解が重要となります。大西先生からType2炎症の機序とIL-4/IL-13の重要性について解説頂きます。

大西:Type2炎症においては、主にTh2細胞や2型自然リンパ球(ILC2)が産生するIL-4、IL-5、IL-13が重要であり、これらのサイトカインが様々な細胞に作用して病態を形成します。例えば、IL-4/IL-13は好酸球の組織への遊走を促進し、気道における好酸球炎症に関与します。また、IL-4はB細胞に作用してIgE産生細胞へのクラススイッチを促進し、アレルギー性炎症に関与します。

松元:好酸球性炎症にはIL-5も関与しますが、IL-4/IL-13は役割が異なるのですね。

大西:IL-5は骨髄における好酸球の分化・増殖と、好酸球が組織に移行した後の活性化に関与します。一方、IL-4/IL-13は好酸球の血管内皮への接着や組織への浸潤に関わるVCAM-1やエオタキシンなどのCCケモカインの産生を介して好酸球が組織へ移行するのを促進し、さらに、気道上皮細胞に作用してエオタキシンやGM-CSFなど好酸球の活性化に重要な因子を産生させる作用を有しています。

松元:IL-4/IL-13は気道構成細胞に対する作用も重要ですね。

大西:おっしゃる通りです。IL-13に関する研究を中心に述べますと、気道上皮に対しては杯細胞の過形成と粘液の過剰産生、iNOSの活性化によるNO産生の増大、さらに上皮下のコラーゲン沈着亢進などの作用が示唆されています。また、気道の平滑筋細胞に対しては細胞増殖、収縮性亢進、弛緩性低下などの作用を有することが示唆されています(図3)。

松元:それらを総括しますと、喘息治療においてIL-4/IL-13のシグナルを抑制する意義は何でしょうか。

大西:IL-4/IL-13のシグナルは好酸球性炎症やアレルギー炎症も含めたType2炎症の広範な機序に関与しており、気道構成細胞にも作用して痰の分泌や気道過敏性などに関与します。これらを抑制することは、喘息患者の呼吸機能のみならず、咳嗽や喀痰、呼吸困難、喘鳴などの症状を幅広く改善することにつながります。

藤井:喘息のコントロール状態の改善に加えて、Type2炎症は好酸球性副鼻腔炎の病態にも関与しておりますので、IL-4/IL-13のシグナル抑制によって上気道・下気道の双方に病態改善をもたらす意義も大きいと考えます。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_03--3-.png/jcr:content/fig_03%20(3).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_03--3-.png/jcr:content/fig_03%20(3).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_03--3-.png/jcr:content/fig_03%20(3).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_03--3-.png/jcr:content/fig_03%20(3).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_03--3-.png/jcr:content/fig_03%20(3).png 900w)

IL-4/IL-13のシグナルを抑制するデュピクセントの臨床試験データ

松元:IL-4/IL-13の受容体サブユニットを標的とする抗体製剤であるデュピクセントの臨床試験データについて藤井先生から解説を頂きます。

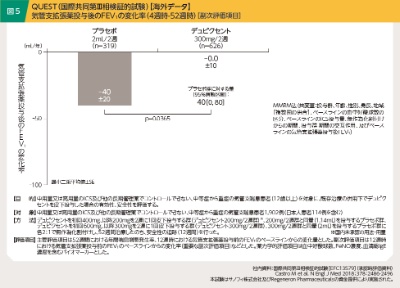

藤井:国際共同第Ⅲ相検証的試験QUESTでは、中~高用量のICS及び他の長期管理薬でコントロールできない中等症~重症の気管支喘息患者を対象としてデュピクセントの有用性が検討されました6)。試験の結果、主要評価項目である喘息の増悪率がデュピクセント(300mg/2週)群ではプラセボ群に比べて有意に低下することが示されました(0.97回/年 vs0.52回/年:リスク低下率46%、p<0.0001、負の二項分布回帰モデル)。もう1つの主要評価項目は呼吸機能の指標ですが、デュピクセント(300mg/2週)群における気管支拡張薬投与前のFEV1はベースライン時に比べて12週後において平均340±20mL増加しており、プラセボ群における平均210±20mL増加に比べて有意な結果が示されました(図4)。また、デュピクセントによるFEV1改善効果は52週後も持続することも確認されました。さらに、治療4週時から52週時にかけての気管支拡張薬投与後のFEV1の変化率をみると、プラセボ群は平均-40±20mL/年の低下を示したのに対し、デュピクセント(300mg/2週)群では平均0.0±10mL/年と維持されており、呼吸機能の経年低下が抑制されることが示唆されました(図5)。

また、ドイツで行われたリアルワールドコホート試験の結果においても、他の生物学的製剤からデュピクセントに切り替えて、呼吸機能の各パラメータの改善がみられております7)。このようにデュピクセントは、臨床試験データからも増悪抑制だけでなく呼吸機能の改善、そしてその維持が期待できるバイオ製剤だと考えられます。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_04--3-.png/jcr:content/fig_04%20(3).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_04--3-.png/jcr:content/fig_04%20(3).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_04--3-.png/jcr:content/fig_04%20(3).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_04--3-.png/jcr:content/fig_04%20(3).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_04--3-.png/jcr:content/fig_04%20(3).png 900w)

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_05--3-.png/jcr:content/fig_05%20(3).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_05--3-.png/jcr:content/fig_05%20(3).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_05--3-.png/jcr:content/fig_05%20(3).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_05--3-.png/jcr:content/fig_05%20(3).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210602/fig_05--3-.png/jcr:content/fig_05%20(3).png 900w)

デュピクセントがもたらす臨床的ベネフィットと管理目標達成への貢献

松元:ここからは、喘息の管理目標である症状のコントロール、将来のリスク回避の2つにデュピクセントがどのように貢献できるのか考えていきたいと思います。

藤井:臨床試験でも示されている通り、デュピクセントによる肺機能の改善効果は長期に持続しますので、現在の症状のコントロール、そして増悪を長期的に抑制できるという点で、管理目標の達成に大きく寄与すると思います。またデュピクセントは患者の自覚症状も改善するため、患者自身が効果を実感しやすく、治療意欲の向上、治療の継続につながりやすいです。これは私たち医師側にとってもその後の治療継続が非常にしやすいという利点になると考えております。

大成:喘鳴や呼吸困難などの症状に加えて、喀痰もまた患者にとっては不快感が強く、かつ、喀痰を排出するために咳が増えるため、QOLが大きく損なわれる症状です。IL-4/IL-13のシグナルを抑制するデュピクセントは、その作用機序から喀痰への効果が期待できるという点も、大きな特徴のひとつだと思います。

藤井:現在コロナ禍にあるため、職場等での咳や痰で周囲の目を気にする患者も増えています。喀痰と咳嗽の減少は患者にとって大きなメリットですね。

大西:喀痰のみならず、X線やCT等で明らかになる粘液栓についても減少や消失が期待できると思います。さらにデュピクセントは自己注射が可能な薬剤であり、患者さんの通院負担が軽減され治療継続につながりますので、こういった点も管理目標の達成に貢献すると感じます。

松元:将来のリスク回避という観点では、いかがでしょうか。

大西:将来のリスク回避のひとつに呼吸機能の経年低下の抑制があります。藤井先生からもご説明があったとおり、QUEST試験ではデュピクセント投与期間中、気管支拡張後のFEV1が低下することなく維持されており、デュピクセント治療の継続が呼吸機能の経年低下の抑制につながることが示唆されています。

松元:そうですね。呼吸機能の経年低下についてはさらに長期的に、実臨床におけるデータを蓄積してゆくことも重要ですね。さらに将来のリスク回避に関しては、喘息死の回避、副作用の発現回避も目標としてあげられていますが、こちらについてはいかがでしょうか。

大西:デュピクセントによる増悪抑制効果は、喘息死の回避につながると思います。またVENTURE試験では、ステロイド依存性の患者にデュピクセントを投与した際のOCS用量の減少率(24週時)が70.1%であることが示されており(主要評価項目;参考情報)8)、副作用発現の回避にも大いに貢献できる可能性のある薬剤であると考えています。

松元:喘息の管理目標においては気道炎症を制御して正常な呼吸機能を将来にわたって維持し、喘息死や副作用発現を回避することが重要です(図1)。生物学的製剤については、増悪の抑制や経口ステロイドの減量を主な目的として投与することが多いですが、管理目標の観点からは呼吸機能の正常化と経年低下の抑制も重要です。デュピクセントは、その作用機序や臨床試験の成績からみて、管理目標達成に大いに貢献しうる治療選択肢であることが理解されたと思います。皆様、本日はありがとうございました。

[文献]

1)Nagase H. Allergol Int 2019;68:167-171

2)日本アレルギー学会:喘息予防・管理ガイドライン2018, 協和企画, 2018, p.3

3)足立 満ほか. アレルギー・免疫 2016;23:1266-1274

4)Grainge CL et al. N Engl J Med 2011;364:2006-2015

5)Matsunaga K et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2019;7:2634-2641

6)Castro M et al. N Engl J Med 2018;378:2486-2496

7)Carlo M et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:1177-1185

8)Rabe KF et al. N Engl J Med 2018;378:2475-2485

e-MR医療関係者向け製品情報サイト

メディカル情報

領域情報

製品基本情報

各種設定/ヘルプ