喘息の長期管理と残存する症状への対応

~症状のメカニズムに注目し、undertreatmentを回避する~

適切な症状把握と治療ステップアップの重要性

新実(司会): 本日は、喘息の長期管理と残存する症状への対応をテーマとして議論させて頂きます。喘息は非発作時においても気道に慢性炎症が存在しており、ここに感染やアレルゲン・たばこ・冷気などの刺激が加わることで症状の悪化が起きます。こうした増悪の状況下では、気道炎症の悪化や平滑筋収縮による気道狭窄などが生じ、咳嗽・喀痰・喘鳴・呼吸困難といった症状が出現します。喘息予防・管理ガイドラインでは、現在の症状をコントロールするのみならず、将来的なリスクとして呼吸機能の経年低下、喘息死、治療薬の副作用を回避することも重要であると指摘されており1)、それらの目標達成のためには患者の症状を十分把握し、適切に治療をステップアップすることが肝要です。そこで今回は、喘息の症状を一つ一つ取り上げて、背景となる病態も含めて詳しく議論したいと思います。はじめに、山口先生から咳嗽について解説を頂きます。

咳嗽は長期治療によっても残存しやすい症状のひとつ

山口:咳嗽は、その持続期間に基づき急性(3週以内)・遷延性(3~8週以内)・慢性(8週以上)に分類されます2)。急性咳嗽としてはウイルスなどの感染症が大半を占めるのに対し、慢性咳嗽では感染症の割合は減少し、気管支喘息や咳喘息、アトピー咳嗽など様々な疾患が原因となります。新実先生らが示されている慢性咳嗽の診断フローチャート3)では、まず病歴と聴診に基づき喘鳴の有無を確認するとともに、胸部X線画像で器質的疾患(肺炎・肺がん・間質性肺炎など)を鑑別するよう勧告されています。ここでX線異常がなく喘鳴がある場合には気管支喘息の可能性が大きくなります。一方、喘鳴が無い場合には様々な疾患の鑑別が必要となり、病歴、検査所見、治療的診断によって明らかにしていきます。例えば、呼気中一酸化窒素(FeNO)が高値であり、短時間作用型β2 刺激薬(SABA)が有効な場合には咳喘息である可能性が考えられ、これは慢性咳嗽の要因としては最も多い疾患です。他にもアトピー咳嗽、胃食道逆流症(GERD)、副鼻腔気管支症候群(SBS)、感染後咳嗽、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが鑑別の候補に挙がります。GERDは消化器疾患であるものの高頻度に咳嗽を伴い、咳喘息やアトピー咳嗽、SBSとの合併も少なくありません。

新実:咳嗽は喘息の長期管理において残存することの多い症状の一つであると思われますが、いかがでしょうか。

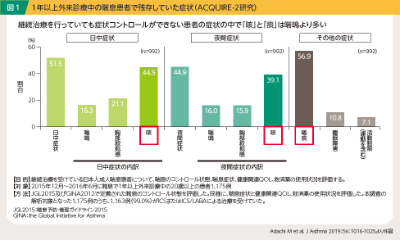

山口:喘息治療を継続していてもコントロールし切れず残存する症状としては、咳嗽と喀痰が重要となります。一昨年報告された国内の成人喘息患者を対象とした縦断研究ACQUIRE-2では、専門医が1年以上治療を継続している20歳以上の喘息患者1,175例を調査した結果、日中及び夜間の症状がおよそ半数の患者に残存しており、咳嗽は約40~45%の患者で、喀痰は約57%の患者に認められました4)(図1)。吸入ステロイド(ICS)等で喘鳴や胸部絞扼感が改善しつつも、咳嗽や喀痰が残存する症例では治療のステップアップを考慮すべきであると思います。

新実:咳嗽と気道リモデリングの関連については、いかがでしょうか。

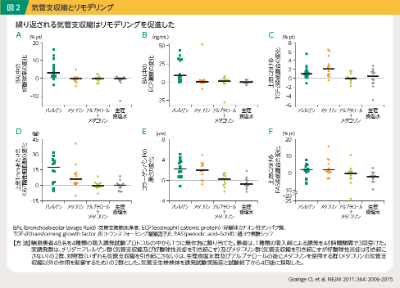

山口:2011年に報告されたデータからは、気管支収縮とリモデリングの関係が示されています5)(図2)。喘息患者に吸入誘発試験を行ったところ、アレルゲンを吸入した群のみならず、メタコリンを吸入した群においても気道リモデリングを示す所見が認められました。メタコリンは炎症を起こさず気道収縮のみを誘導しますので、炎症がなくても、繰り返される気道収縮によってリモデリングが誘導されることが示唆されました。喘息や咳喘息において咳嗽が発生するということは気道が収縮することを意味し、咳そのものの機械的刺激によるリモデリング惹起も知られているので、咳嗽症状をおさえることは、気道リモデリング防止の観点からも重要であると言えると思います。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_01--3-.png/jcr:content/fig_01%20(3).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_01--3-.png/jcr:content/fig_01%20(3).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_01--3-.png/jcr:content/fig_01%20(3).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_01--3-.png/jcr:content/fig_01%20(3).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_01--3-.png/jcr:content/fig_01%20(3).png 900w)

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_02--2-.png/jcr:content/fig_02%20(2).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_02--2-.png/jcr:content/fig_02%20(2).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_02--2-.png/jcr:content/fig_02%20(2).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_02--2-.png/jcr:content/fig_02%20(2).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_02--2-.png/jcr:content/fig_02%20(2).png 900w)

喀痰の性状は重症度に関連、問診から適切に評価を

新実:次に、喀痰の性状とその臨床的重要性について若原先生から解説頂きます。

若原:咳嗽・喀痰に関する診療ガイドラインが日本呼吸器学会から発行されており、それによると「喀痰とは下気道で過剰に産生された分泌物が、口腔内を経て体外に排出されたものの総称」とされています2)。主成分は気道上皮細胞を通過した水分と、粘膜下腺と気道表面の杯細胞から産生されたムチンです。分泌型ムチン分子にはいくつかの種類がありますが、なかでも杯細胞が分泌するMUC5ACは粘稠性が高く、粘液塞栓の要因となります。重症喘息患者の気道上皮では線毛細胞が減少する一方で杯細胞が増生し、MUC5ACを含む粘稠な喀痰が産生されることが分かっています。喘息患者に胸部CTを実施した研究によると肺中の粘液塞栓数が多いグループほどFEV1値が低くなり6)、喘息死例の剖検では粘液塞栓によって完全に閉塞した気道がみられることも少なくありません。これらのことから、重症喘息患者における喀痰は気流制限と窒息に関わる極めて重要な症状であると言うことができます。

新実:喀痰の産生・分泌に関してもType2炎症が背景として重要なのでしょうか。

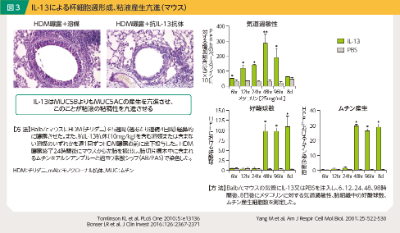

若原:おっしゃる通りです。Type2サイトカインであるIL-13が杯細胞過形成及び粘液産生の亢進に関与することが複数の研究から示唆されています。マウスに対し経鼻的にチリダニを曝露した研究では、このアレルギー性刺激による杯細胞過形成が抗IL-13抗体によって抑制されることが示されました7)(図3左)。また、IL-13をマウスの気道に直接投与した研究では、単回投与48時間後に気道過敏性が最大となり、肺組織中の好酸球及びムチン産生の増大が観察されています8)(図3右)。こうした基礎データから考えても、IL-4/IL-13のシグナルを抑制するデュピクセントは喀痰の多い症例に対して効果が期待できると思います。

新実:喀痰は問診での評価が中心となりますが、その際に留意すべき点はありますか。

若原:喀痰の分泌量が増えると、それを喀出するための咳嗽が増加してきます。患者は咳が増えたと表現しますので、咳の訴えがある場合には痰を伴うかを確認するようにします。また、喀痰が粘稠であることは喘息の重症度にも関連しますので、「痰が固いか」「切れにくいか」といった分かりやすい表現で確認します。その際、感染症が増悪因子であることを踏まえ、痰の色を合わせて聞きます。一方、喘息患者は鼻疾患を合併することも多いため、患者が痰だと表現するものが本当に下気道由来の分泌物なのかについては慎重に診察する必要があります。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_03--2-.png/jcr:content/fig_03%20(2).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_03--2-.png/jcr:content/fig_03%20(2).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_03--2-.png/jcr:content/fig_03%20(2).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_03--2-.png/jcr:content/fig_03%20(2).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_03--2-.png/jcr:content/fig_03%20(2).png 900w)

呼吸困難・喘鳴にはType2炎症を背景とする気流制限が関与

新実:古橋先生から、呼吸困難及び喘鳴について解説頂きます。

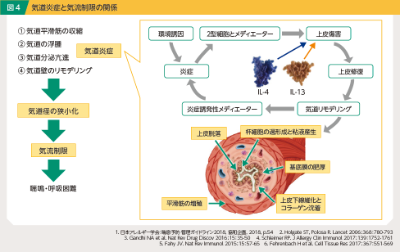

古橋:喘息に伴う呼吸困難としては胸部絞扼感、労作時呼吸困難、空気飢餓感、呼吸促迫などの症状があります。ただし、ここでも同様な症状を呈する疾患が他に複数あり鑑別を要します。例えば、労作時呼吸困難はCOPDや肺線維症、胸部絞扼感や空気飢餓感、呼吸促迫は虚血性心疾患や心不全など心血管系疾患においてもみられます。また、呼吸困難が慢性化したり再発を繰り返す場合には、代謝性疾患なども含めて鑑別を要する疾患・病態はさらに多岐にわたります。喘鳴はメカニカルな要因による症状であり、大きく分けて呼気性喘鳴(wheezing)と吸気性喘鳴(stridor)があります。前者は気道の一部が軽度閉塞しているために持続性の楽器のような音を生じるもので、喘息やCOPDなどでみられる症状です。後者は咽頭・喉頭・気管などが部分的に閉塞するために生じるもので、息を吸い込むときに発生するあえぐような音が特徴です。主に上気道の浮腫や腫瘍・膿瘍などが要因となります。喘息における喘鳴や呼吸困難は気道狭窄による気流制限が主な要因であり、その背景にはType2炎症による気道平滑筋の収縮や浮腫、気道分泌の亢進、気道リモデリング進展があります(図4)。こうした病態の形成には、Type2サイトカインであるIL-4やIL-13が重要な役割を持ちますので、これらのシグナルを抑制するデュピクセント治療に期待がもたれます。

新実:喘鳴の要因として気流制限が関与することは理解しやすいのですが、呼吸困難の要因としても重要なのでしょうか。

古橋:健常者6例を対象にヒスタミン吸入と外部からの圧迫により気道狭窄を惹起した研究では、両者により呼吸困難感が増大しましたが、局所麻酔薬のリドカイン投与ではヒスタミンによる呼吸困難感のみが減少することが示されています9)。また、喘息患者を対象としたメサコリン吸入試験では、FEV1の低下に伴って労作時呼吸困難が増強することが示されています10, 11)。喘息患者において喘鳴や呼吸困難が残存している場合、気道炎症を抑制し気流制限を解除していく視点で、治療をステップアップすべきだと考えられます。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_04--2-.png/jcr:content/fig_04%20(2).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_04--2-.png/jcr:content/fig_04%20(2).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_04--2-.png/jcr:content/fig_04%20(2).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_04--2-.png/jcr:content/fig_04%20(2).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_04--2-.png/jcr:content/fig_04%20(2).png 900w)

上気道・下気道におけるType2炎症とデュピクセント治療の意義

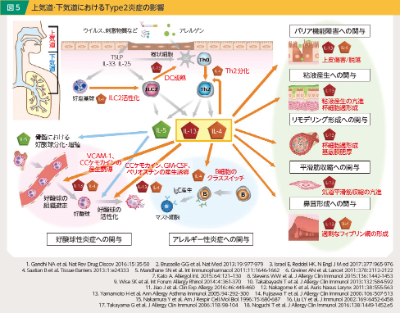

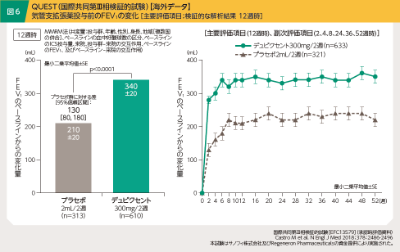

新実:これまで解説頂いた咳嗽・喀痰・呼吸困難・喘鳴などの症状は、いずれも背景にType2炎症の亢進が関与していることが理解されました。私からは、Type2炎症に基づく病態形成が、下気道のみならず上気道にも共通して認められることを指摘させて頂きます(図5)。上気道・下気道の粘膜が病原体やアレルゲンに曝露されるとバリア機能の障害と粘膜下への侵入が生じ、Th2細胞からIL-4、IL-5、IL-13、2型自然リンパ球(ILC2)からもIL-5、IL-13が産生されます。これらはType2サイトカインと呼ばれ、好酸球性炎症やアレルギー性炎症の惹起に関与しています。さらに、IL-4やIL-13は先生方の解説にもありましたように、上皮傷害や杯細胞過形成・粘液産生亢進、さらに平滑筋収縮亢進や気道リモデリング形成、鼻茸形成にも関与します。喘息においては、現在の咳嗽・喀痰・呼吸困難・喘鳴などの症状のみならず、将来的な呼吸機能低下にまでType2サイトカインが関与していると考えられます。IL-4/IL-13の受容体サブユニットを標的とした抗体製剤であるデュピクセントは、こうしたType2炎症の機序を幅広く抑制できる治療として期待されます。国際共同第Ⅲ相検証的試験QUESTでは、治療12週後の気管支拡張薬投与前のFEV1がプラセボ群に比べて有意に改善しました12)(図6)。さらに、デュピクセント群ではプラセボ群と比較してACQ‐5スコアの改善も示されています(p=0.0069[24週時]、p=0.0018[52週時]、MMRM法[共変量:投与群、年齢、地域〈複数国の併合〉、ベースラインの血中好酸球数の区分、ベースラインのICS投与量、来院、投与群‒来院の交互作用、ベースラインのACQ-5スコア、及びベースライン‒来院の交互作用])(参考情報;副次評価項目)。これら臨床試験のエビデンスに基づき、既存治療で十分に症状コントロールできない症例に対しては早期にデュピクセント治療の導入を考慮すべきであると考えられます。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_05--2-.png/jcr:content/fig_05%20(2).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_05--2-.png/jcr:content/fig_05%20(2).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_05--2-.png/jcr:content/fig_05%20(2).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_05--2-.png/jcr:content/fig_05%20(2).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_05--2-.png/jcr:content/fig_05%20(2).png 900w)

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_06--2-.png/jcr:content/fig_06%20(2).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_06--2-.png/jcr:content/fig_06%20(2).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_06--2-.png/jcr:content/fig_06%20(2).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_06--2-.png/jcr:content/fig_06%20(2).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210601/fig_06--2-.png/jcr:content/fig_06%20(2).png 900w)

症状変化への留意とデュピクセントが適応となる患者像

新実:Undertreatmentを回避する観点から、症状を見逃さないために必要なことを伺います。

山口:喘息に関連する可能性がある症状を細かく幅広く聞くことが重要です。喘息による咳嗽を患者が「風邪」と思っている事例もあり、治療を強化すると「この頃、風邪をひかなくなった」と表現する方が実際におられます。患者自身が喘息の症状と気付いていないことがありますので、日常生活で困っている事柄などを含めて聴取する必要があります。

若原:息切れなど肺機能低下に関連する症状は患者が慣れてしまうこともあり、積極的に聞かないと訴えとして現れにくい症状です。町を歩いたり階段を上ったときに以前に比べて苦しくないかなど、生活の場面を想起できる質問の仕方で聞くことが大切です。

古橋:症状については、その前後のエピソードも含めて聴取するようにしています。本人だけでなく家族も含めて風邪をひいた方がいないか、特定の症状が出現する時間や場所がないかなどを聞くようにしています。また、増悪リスクが高くないと思われる患者でも思わぬ症状変化が起こり得ますので、受診時にACTやACQなどの質問票に記載して頂き確認することが重要です。

新実:症状コントロールが不十分な場合に、デュピクセント治療を考慮する患者像についてご意見を伺います。

山口:Type2炎症を強力に抑制できる機序を有していますので、Type2炎症のマーカーとなる項目を参考としてデュピクセント治療を考えます。具体的にはFeNOや好酸球数ですが、とくにFeNO高値の症例にはデュピクセントの効果が期待できると思います。

若原:私も同様な考えですが、加えて合併症も重視します。例えば、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎がある症例は良い適応であり、喘息の症状改善のみならず副鼻腔炎の症状の改善も相俟って良好な経過となることが期待できます。

古橋:私も先生方と同様です。合併症がある方の場合、喘息コントロールを達成できたとしても、合併症の症状がうまくコントロールできなければ結果として患者のQOLは下がってしまいます。そのため合併症の症状も考慮して、生物学的製剤を使い分けるのが良いと思います。とくに鼻汁や鼻閉など鼻症状のある患者には、デュピクセントが適していると思います。

新実:本日は、咳嗽・喀痰・喘鳴・呼吸困難などの症状にType2炎症が関与していること、さらに、これらの症状が残存している症例に対しては治療のステップアップが必要であり、長期的なリスク低下の観点も含めてデュピクセント治療が有力な選択肢となることが理解できました。ありがとうございました。

[文献]

1)日本アレルギー学会:喘息予防・管理ガイドライン2018, 協和企画, 2018

2)日本呼吸器学会:咳嗽・咳嗽の診療ガイドライン2019, メディカルレビュー社, 2019

3)新実彰男. 日本内科学会雑誌 2016;105:1565-1577

4)Adachi M et al. J Asthma 2019;56:1016-1025

5)Grainge CL et al. NEJM 2011;364:2006-2015

6)Dunican EM et al. J Clin Invest 2018;128:997-1009

7)Tomlinson KL et al. PLoS One 2010;5:e13136

8)Yang M et al. Am J Respir Cell Mol Biol 2001;25:522-530

9)Taguchi O et al. J Appl Physiol 1991;71:2183-2190

10)Moy ML et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:451-455

11)Lougheed MD et al. Chest 2006;130:1072-1081

12)Castro M et al. N Engl J Med 2018;378:2486-2496

e-MR医療関係者向け製品情報サイト

メディカル情報

領域情報

製品基本情報

各種設定/ヘルプ