鼻症状合併例を考慮した喘息治療

~Type2炎症から考える~

喘息コントロール状態を改善するため、まずは適切な評価が重要

原田(司会):本日は、鼻症状を合併する喘息患者の治療について議論させて頂きます。後半では上気道・下気道に共通の病態であるType2炎症を考慮した治療選択についても議論を展開したいと思います。はじめに、我が国における重症喘息の実態について大島先生から解説頂きます。

大島:厚生労働省の人口動態統計によりますと、我が国における喘息死は年々減少しているのですが、その減少速度は2010年頃から鈍化しています1, 2)。喘息死に関するもう一つの問題点は、直前に中等症であったケースが約3割、軽症であったケースも1割弱含まれていることです2)。その要因としてこれらのケースに対する治療不足が考えられますが、一部では喘息コントロール状態の評価が不適切、すなわち過小評価となっていたケースが含まれていた可能性も考えられます。一方、重症例は十分に治療されているのかと申しますと、この点にも問題があり、国内の成人喘息患者992例を対象とした調査研究(ACQUIRE-2研究)では、ステップ3~4の患者の約9割がコントロール不十分もしくは不良であることが報告されています(ステップ3:不十分74.4%、不良5.6%、ステップ4:不十分76.1%、不良12.9%)3)。私たちは東京・多摩地域の医療機関における患者10,771例を対象に、2002年~2006年の5年間における救急外来の受診頻度について検討しましたが、その中で明らかになった事実の一つは、喘息の重症度に関する患者と主治医の意識が乖離しており、主治医が重症度を過小評価しているケースで緊急受診頻度が増加することでした4)。私たち医師は喘息のコントロール状態を適切に評価するとともに、患者の訴えをしっかり受け止めることも重要であると考えています。

過小評価を防ぎ、喘息関連症状を顕在化させるための工夫

原田:喘息関連症状を顕在化させるための工夫についてご意見を頂きます。

伊藤:国内の喘息患者788例を対象としたインターネット調査では、「直近3ヵ月間で喘息症状が出ましたか」という純粋想起型の質問に対して約46%が「症状なし」と回答しましたが、具体的な症状や状況などの手がかりとなる情報を含む助成想起型の質問をすると、前の質問で「症状なし」であった患者の約70%が「症状あり」と回答を変更したことが報告されています5)。つまり、いつ、どのような症状があったのかと、より具体的に問いかけることが重要です。私自身は、とくに夜間の症状の有無を評価できるように心がけており、「朝、起きたときに喘息を感じるようなことはありますか」「夜ちゃんと眠れていますか」と時間帯を含めた質問を投げかけるようにしています。

大島:確かに、「調子はどうですか」とだけ聞くと現在の状況についてのみ答える患者が少なくありませんので、前回受診からどの時期のことか、1日の中のどの時間帯かなど、具体的に質問することが重要ですね。

原田:その点に加えて、患者が症状の日内変動や季節変動に慣れていると、例えば梅雨時に悪化してもそれを特別なことと捉えないために医師に伝えないことがありますので注意が必要ですね。今回のテーマでもある鼻炎・副鼻腔炎の合併を見逃さない工夫についてはいかがでしょうか。

杉原:患者が「痰が絡む」と言う場合には、下気道からの喀痰ではなく後鼻漏の可能性も考えられます。例えば喘息治療をステップアップしているにもかかわらず痰が絡むと訴える場合には鼻炎・副鼻腔炎をチェックすべきでしょう。慢性の鼻炎の場合、患者自身は鼻が悪いと自覚していないことも多いので、注意深く医師が診る必要があります。

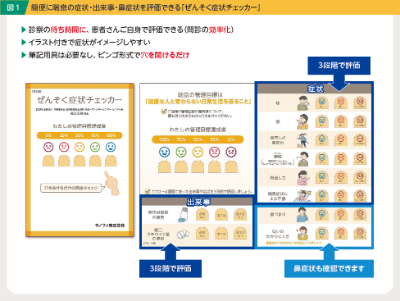

大島:患者自身が症状に慣れてしまって訴えてこないことは私も多々経験しますが、普段の会話を通じて隠れている症状を拾い上げていくことが重要だと思います。また症状を正しく把握するため、ツールを活用するのも一つの手段です(図1)。この「ぜんそく症状チェッカー」は、喘息の各症状に加えて、発作治療薬使用の有無、鼻関連症状の有無も確認でき、裏面には実際に匂いを感じるか否かを簡易にチェックできる機能も付いていますので、忙しい外来の時間の中で効率よく症状をチェックすることができます。

原田:簡易ながらも網羅的に症状が記載されており、患者自身が喘息の症状と思っていない症状にも気づける機会になりますので、大いに活用して頂きたいですね。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_01--5-.png/jcr:content/fig_01%20(5).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_01--5-.png/jcr:content/fig_01%20(5).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_01--5-.png/jcr:content/fig_01%20(5).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_01--5-.png/jcr:content/fig_01%20(5).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_01--5-.png/jcr:content/fig_01%20(5).png 900w)

重症喘息治療では鼻炎・副鼻腔炎などの併存疾患の管理が重要

原田:次に、重症喘息治療における併存疾患管理の重要性について杉原先生から解説頂きます。

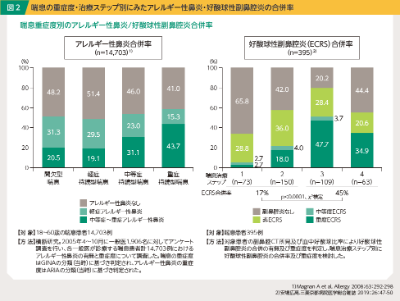

杉原:喘息予防・管理ガイドライン2018では、重症喘息に対する治療ステップアップを考慮する前に、服薬アドヒアランスの確認、吸入手技の再指導、増悪因子及び併存疾患の管理を徹底すべきと記載されています6)。コントロール不良の持続型喘息においてはアトピー性皮膚炎や食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、好酸球性食道炎、アスピリン/ NSAID増悪呼吸器疾患など、Type2炎症を背景とする併存疾患が多く認められます。とくに、上気道と下気道における炎症は"One airway one disease"とも言われるように、互いに関連して増悪するので、双方の管理が重要です。これまでの検討からは、喘息の重症度が高い患者群ほど重症のアレルギー性鼻炎や好酸球性副鼻腔炎の頻度が高く、重症喘息患者の4割以上が中等症~重症のアレルギー性鼻炎を合併していたとのデータや、喘息治療ステップ3~4の喘息患者の34.9~47.7%において重度の好酸球性副鼻腔炎が合併していたデータが報告されています(図2)。過去1年以内に喘息と診断された患者を対象として5年間フォローした研究では、喘息持続の独立した予測因子として「気道過敏性」と「鼻茸」が示唆されており、この研究では気道過敏性と鼻茸の両方を有する患者での喘息寛解率は1%未満と低かったことが報告されています7)。喘息、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎などの背景にあるType2炎症を考慮し、上気道・下気道を包括的に治療する視点が重要です。

原田:患者の鼻炎・副鼻腔炎が喘息治療に影響した経験をお持ちであると思います。そうしたケースではどのように対応なさっているか伺います。

伊藤:アレルギー性鼻炎を合併している患者では喘息の症状を強く訴える傾向があります。耳鼻科側から見た鼻炎の程度は軽度であっても、喘息に与える影響が強い症例があり、その場合、治療に難渋するのが実状です。点鼻ステロイド薬を処方したり、吸入ステロイドでの経鼻呼出法を指導するなどの対応をしますが限界があります。

杉原:ハウスダスト及びダニなどの通年性のアレルゲンに反応がある患者に対しては、症状を訴えていなくとも慢性鼻炎の合併を前提として治療を組み立てます。それによって鼻呼吸がしやすくなるなど、患者自身も自覚していなかった鼻炎症状が改善することで喘息症状もともに良くなるケースがあります。

原田:たしかに鼻閉があるために就寝中に口呼吸になり、それによって喘息症状が悪化しているケースなども少なくありません。喘息のコントロール状態を改善するためには鼻疾患に対する積極的な治療も必要ですので、我々にとって耳鼻科との連携は重要な課題ですね。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_02--4-.png/jcr:content/fig_02%20(4).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_02--4-.png/jcr:content/fig_02%20(4).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_02--4-.png/jcr:content/fig_02%20(4).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_02--4-.png/jcr:content/fig_02%20(4).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_02--4-.png/jcr:content/fig_02%20(4).png 900w)

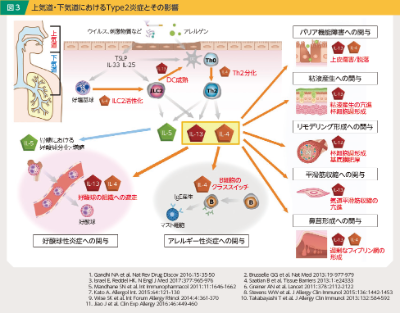

上気道・下気道におけるType2炎症の関与とデュピクセント治療のエビデンス

原田:後半は、上気道・下気道におけるType2炎症を鑑みた治療戦略について議論を進めたいと思います。我が国の重症喘息患者はその約80%がType2炎症に基づく病態を有していると報告されております8)。Type2炎症の機序においては、主にTh2細胞及び2型自然リンパ球(ILC2)から産生されるIL-4、IL-5、IL-13が重要であり、これらは好酸球やB細胞に作用して好酸球性炎症及びアレルギー性炎症の亢進に関与します。さらに上気道・下気道の構成細胞に作用することで、バリア機能障害や粘液産生亢進、気道過敏性・収縮性の亢進、リモデリング形成、鼻茸形成などにも幅広く関与しています(図3)。これらのことから、IL-4/IL-13のシグナルを標的とするデュピクセント治療の有用性には期待ができます。そこで、喘息と慢性副鼻腔炎の双方の観点からみたデュピクセント治療のエビデンスについて伊藤先生から解説頂きます。

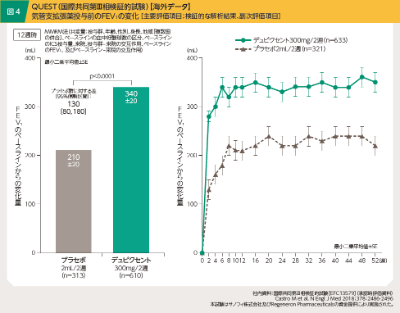

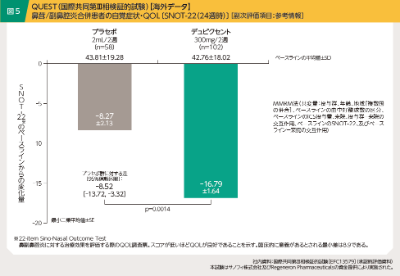

伊藤:喘息治療に関しては国際共同第Ⅲ相検証的試験QUESTから主要なエビデンスが得られています9)。中~高用量のICS及び他の長期管理薬でコントロールできない中等症~重症の気管支喘息患者を対象として52週間の治療を検討した結果、主要評価項目である喘息の増悪率がプラセボ群に比べてデュピクセント(300mg/2週)群では有意に低下することが示されました(0.97回/年 vs 0.52回/年:リスク低下率46%、p<0.0001、負の二項分布回帰モデル)(※日本人サブグループ1.23回/年 vs 0.31回/年)。もう一つの主要評価項目である12週時における気管支拡張薬投与前のFEV1は、プラセボ群ではベースライン時に比べて平均210±20mL増加であったのに対し、デュピクセント(300mg/2週)群では平均340±20mL増加と有意に改善しました(図4)。鼻茸及び慢性副鼻腔炎を合併した患者サブグループに対する解析も行われており、鼻副鼻腔炎の症状及びQOLを反映するSNOT-22のスコアがプラセボ群に比べてデュピクセント(300mg/2週)群において低下することが明らかになりました(図5)。

原田:鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎患者を対象としたデュピクセント治療の臨床試験成績はいかがでしたか。

伊藤:既存治療でコントロール不十分である鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎患者を対象として実施された国際共同第Ⅲ相検証的試験SINUS-52では、基礎治療としてモメタゾンフランカルボン酸エステル点鼻液(1日2回)が投与され、デュピクセント(300mg/2週を52週間継続する群、300mg/2週を24週間継続後300mg/4週を28週間継続する群)またはプラセボが52週間投与されました10)。その結果、主要評価項目である鼻茸スコアのベースラインから24週後の変化量がプラセボ群に比べて有意に良好であったことに加え[プラセボ群+0.10、デュピクセント300mg/2週併合群-1.71:p<0.0001、共分散分析(共変量:ベースライン値、投与群、喘息/NSAID-ERDの状態、手術歴、地域)]、副次評価項目である全症状スコア(鼻閉、嗅覚障害、鼻漏の複合スコア)も有意に良好[プラセボ群-1.00、デュピクセント300mg/2週併合群-3.45:p<0.0001、共分散分析(共変量:ベースライン値、投与群、喘息/NSAID-ERDの状態、手術歴、地域)]であったことが確認されました。興味深いことに、SINUS試験の喘息合併患者のサブグループにおいても、デュピクセント治療により呼吸機能の改善及びACQ-6スコアの低下が認められています(参考情報)。

両試験のエビデンスを考え合わせますと、デュピクセント治療は中等症~重症の喘息患者が慢性副鼻腔炎を合併している場合、下気道・上気道の双方の病態にアプローチできる治療選択肢であると言えます。

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_03--4-.png/jcr:content/fig_03%20(4).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_03--4-.png/jcr:content/fig_03%20(4).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_03--4-.png/jcr:content/fig_03%20(4).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_03--4-.png/jcr:content/fig_03%20(4).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_03--4-.png/jcr:content/fig_03%20(4).png 900w)

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_04--4-.png/jcr:content/fig_04%20(4).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_04--4-.png/jcr:content/fig_04%20(4).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_04--4-.png/jcr:content/fig_04%20(4).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_04--4-.png/jcr:content/fig_04%20(4).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_04--4-.png/jcr:content/fig_04%20(4).png 900w)

.png 400w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w500/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_05--4-.png/jcr:content/fig_05%20(4).png 500w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w600/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_05--4-.png/jcr:content/fig_05%20(4).png 600w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w700/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_05--4-.png/jcr:content/fig_05%20(4).png 700w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w800/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_05--4-.png/jcr:content/fig_05%20(4).png 800w, /.imaging/mte/sanofi-emr/img-w900/dam/emr-jp/products/dupixent_2/product_info/expertmeeting/20210603/fig_05--4-.png/jcr:content/fig_05%20(4).png 900w)

臨床におけるデュピクセント治療の特徴とその選択

原田:先生方が臨床においてどのような症例にデュピクセント治療を選択されているか伺います。

伊藤:デュピクセントは喀痰の改善作用が強力であることが特徴の一つです。例えば、発作を起こすとブロンコレアに近い状態になる患者において喀痰の粘稠度が著明に低下した例や、画像上で粘液栓と思われた像が消失した例などを経験しています。

原田:IL-4/IL-13は粘液の過剰産生や粘稠なムチンであるMUC5ACの発現亢進に関与しますので、デュピクセント治療によって改善することが期待されますね。

杉原:デュピクセントによって、鼻の炎症の改善に伴う咳嗽の減少効果が期待できると思います。下気道の過敏性亢進や炎症の改善作用を介した咳嗽の抑制と、鼻の症状改善を介した咳嗽の抑制の双方が関係するのではないかと考えています。どちらの要因によるのかは患者毎に異なると思われますが、いずれにしても、デュピクセントによって、鼻の炎症、咳嗽、喀痰といった症状の改善が期待できますので、患者のQOL、そして患者の満足度にもつながる治療であると感じています。

原田:デュピクセント治療を選択する際に参考にされるバイオマーカーは何でしょうか。

大島:FeNO高値の症例はデュピクセント治療が適すると思いますが、最近では好酸球数高値の症例でも選択することが増えてきました。いずれもType2炎症のマーカーでありデュピクセント治療の選択に寄与すると思います。デュピクセント投与開始後に一過性に血中好酸球数が上昇する例があるため、ベースラインにおいて好酸球数高値の患者に対しては投与を躊躇される先生もおられますが、稀に出現する好酸球性肺炎やEGPAの初期症状(発熱・呼吸困難・手足のしびれ・皮疹)に注意していれば安全に治療可能と考えます。

原田:本日は鼻症状を合併する喘息患者の治療をテーマとして議論させて頂きました。喘息患者が鼻炎・副鼻腔炎を合併する場合にはコントロール状態の悪化が懸念され、重症喘息患者の少なからぬ割合でこうした併存症が認められます。デュピクセント治療は上気道・下気道に共通するType2炎症の病態を標的とする治療であり、これらの患者のコントロール状態を改善することが期待されます。本日は皆様ありがとうございました。

[文献]

1)厚生労働省 人口動態統計 平成29、30年、令和元年

2)日本アレルギー学会:喘息予防・管理ガイドライン2018, 協和企画, 2018,

p.30-34

3)Adachi M et al. J Asthma 2019;56:1016-1025

4)Ohshima N et al. Allergol Int 2011;60:473-481

5)玉置 淳ほか. アレルギー・免疫 2018;25:398-412

6)日本アレルギー学会:喘息予防・管理ガイドライン2018, 協和企画, 2018,

p.105-106

7)Westerhof GA et al. J Allergy Clin Immunol 2018;141:104-109

8)Nagase H. Allergol Int 2019;68:167-171

9)Castro M et al. N Engl J Med 2018;378:2486-2496

10)Bachert C et al. Lancet 2019;394:1638-1650

e-MR医療関係者向け製品情報サイト

メディカル情報

領域情報

製品基本情報

各種設定/ヘルプ